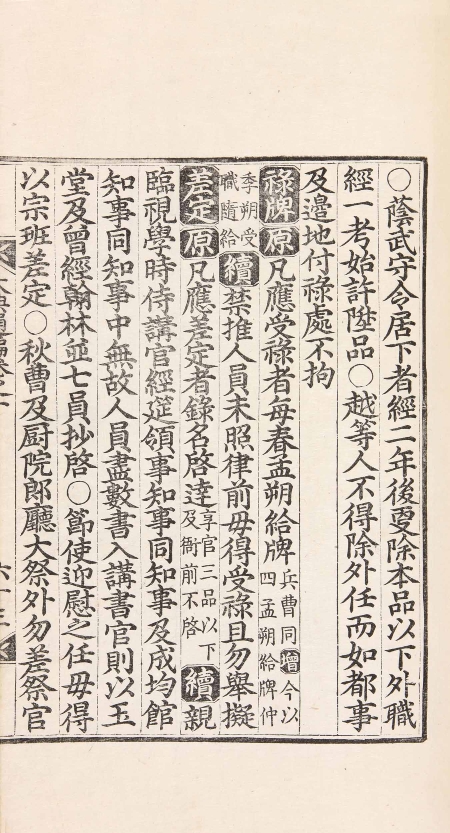

연수과정 3학년 때 ‘고법전강독’ 과목에서 처음 조선 시대의 법전인 《대전통편(大典通編)》을 접했다. 1485년(성종 16)에 만들어진 《경국대전(經國大典)》을 기본으로 주요 국정 사안이 발생할 때마다 내용을 추가하여 1746년(영조 22)에 《속대전(續大典)》이 만들어졌고, 이후 현행 법례 등을 좀 더 추가하여 1785년(정조 9)에 완성된 법전이 《대전통편》이다. 《대전통편》에는 ‘원(原)’으로 표시된 《경국대전》과, ‘속(續)’으로 표시된 《속대전》, 그리고 ‘증(增)’으로 표시된 《대전통편》이 모두 실려 있어서 법조문이 어떻게 바뀌어왔는지까지 확인할 수 있다.

연수과정 때는 주로 〈이전(吏典)〉의 내용을 배우는데 사극 같은 곳에 나오는 여러 관서나 관직명이 나와서 흥미롭게 들었다. 학기가 끝나고 평소 좋아했던 소설 ‘규장각 각신들의 나날’을 다시 읽어봤는데 아무것도 모르고 봤을 때도 재밌었지만, 법령을 조금이나마 알고 보니 규장각 4인방의 여정이 더 생생하게 다가왔다. 특히 신참례(新參禮) 관련 에피소드에서 ‘동반과 서반의 모든 품계의 관청, 이에 소속된 모든 품계의 관함을 말하라.’라는 과제가 나왔었는데, 처음 책을 읽을 때만 해도 이게 얼마나 어려운 건지 알지 못했다. 내가 직접 외워보기 전까지는.

물론 중간고사를 준비하기 위해 외워야 했던 내용은 걸오가 똥물에 빠질 뻔한 윤희를 구하기 위해 외웠던 것에 비하면 매우 소략했다. 그저 각 아문이 어떤 일을 하는 곳인지, 각 부서의 다른 이름은 무엇인지, 주요 관서의 관함은 어떤 것인지 등등이었는데 보고 또 봐도 어찌나 헷갈리던지.

옥당(玉堂)이라고도 불리는 홍문관에는 지제교가 있고, 그 지제교에게 사명(辭命)을 짓게 하는 예문관의 다른 이름은 한림원이며 이 중 봉교, 대교, 검열은 팔한림이라고 한다. 시정(時政)을 기록하는 것은 춘추관에서 하는데 시정기(時政記)를 작성하는 일은 예문관, 즉 팔한림 중 하나인 하번 검열이 기사관을 겸하여 작성해서 넘기게 되어 있고, 또 춘추관 관원 외에 사간원, 승문원, 육조의 당하관 등이 겸춘추라는 이름으로 사관의 일을 겸하고 있다.

주로 나오는 관서라 이름이 익숙한데도 정리해서 외우기가 쉽지 않은데 대사헌이 걸오에게 마지막으로 낸 문제는 여러 아문 중에서도 끄트머리에 있는 잡직(雜職)의 액정서(掖庭署) 관함을 대는 것이었다. 액정서는 왕을 보좌하는 심부름꾼 같은 역할을 하는 품계가 낮은 관리들이 있는 관서인데 제일 높은 사람이 명칭도 생소한 정 6품 사알(司謁)이다. 문제 난이도가 극악이다. 물론 우리의 중간고사 문제를 내신 교수님께서는 저 문제를 낸 대사헌 영감보다는 온화하셔서 그럭저럭 시험을 치를 수 있었던 기억이 난다.

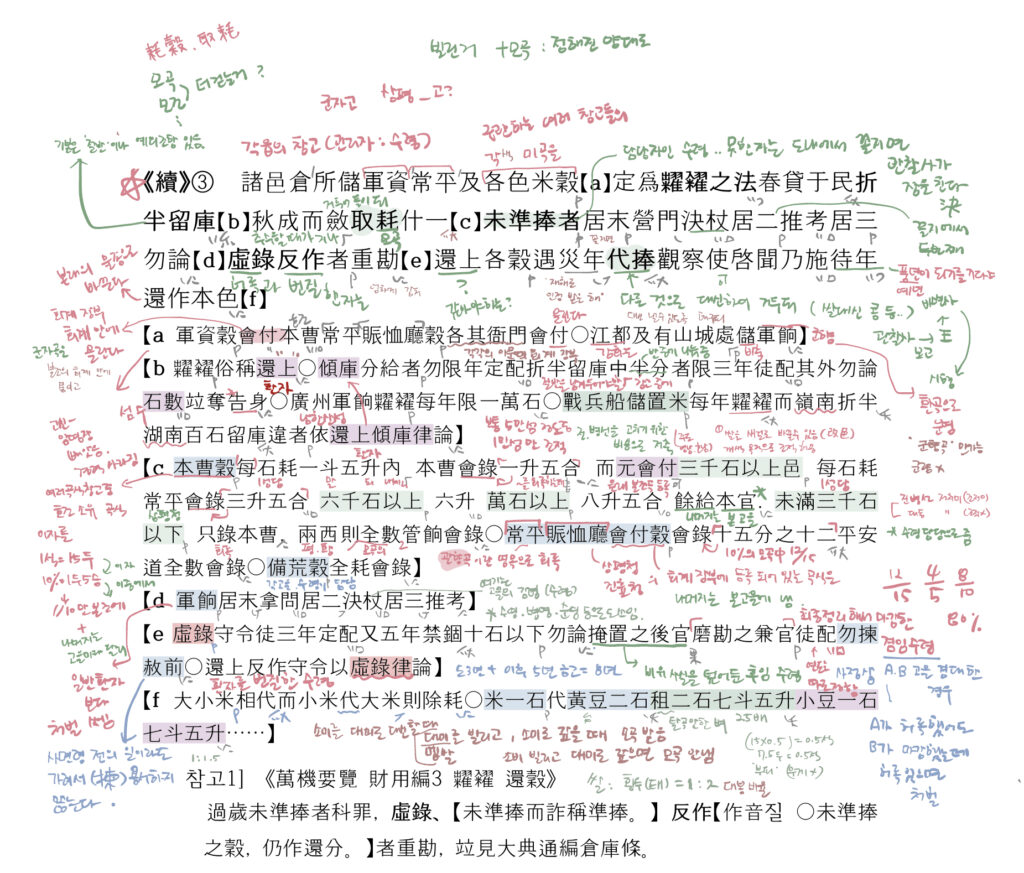

연수과정 때 수업을 마치고 집으로 돌아가는 버스에서 우연히 법전을 강의 중이신 교수님과 만나 대화를 나눈 적이 있었다. 그때 법전 수업이 쉽지 않다고 말씀을 드렸더니 지금 배우는 〈이전(吏典)〉은 연구과정에서 배우는 〈호전(戶典)〉에 비하면 순한 맛이라고 얘기해 주시는 바람에 갈 수 있을지도 모르면서 괜스레 연구과정 수업에 대한 막연한 걱정을 했던 적이 있다. 그렇게 2년 뒤 마주하게 된 〈호전〉은 정말 정신이 없었다. 처음 접하는 용어들, 한자로 봐야 하는 숫자들의 향연, 각종 예외 사항에 대한 조문들이 화려하게 펼쳐졌다.

하지만 어렵더라도 이런 법조문을 보지 않을 수 없는 이유는 역사 문헌에 이런 법과 관련된 글들이 많이 있기 때문이다. 내용이나 용어를 한 번이라도 들어본 경우와 전혀 모르는 경우는 분명 차이가 있겠지 하는 마음으로 열심히 보다가도 이해가 잘 안 갈 때면 ‘조선시대 내로라하는 똑똑이들이 모여서 만든 법전인데 그걸 범재가 쉽게 이해하는 것이 더 이상하다.’라고 자조 섞인 위안을 하며 한 학기를 보냈다. 참고로 기록을 남겨보자면 이 수업은 본 수업을 시작하기 전에 항상 연수 때 배웠던 〈이전〉, 개별 스터디로 읽은 《은대조례(銀臺條例)》, 그리고 직전 수업 때 배운 내용의 쪽지시험이 있었다.

“공부할 게 너무 많아서 어떻게 하지? 그래도 어쩌겠니, 볼 건 봐야지.”

걱정은 하지만 사정을 봐주지는 않겠다는 교수님의 결연한 의지로 열심히 굴려진 한 학기였다.

외워야 하는 압박으로 괴로웠던 것과는 별개로 법조문들은 생각보다 촘촘히 구성되어 있고, 《승정원일기》나 《조선왕조실록》을 통해서 왜 그런 조항이 생겼는지 맥락을 확인할 수 있는 경우도 있어서 흥미로웠다.

〈형전(刑典)〉에서 금하는 목록 중에는 소나 말을 사적(私的)으로 도축하는 일, 도성 안에서 서인(庶人)이 말을 타는 일, 승려가 멋대로 도성에 들어오는 일 등이 있는데, 모여서 술을 마시는 것도 목록에 포함되어 괜히 뜨끔했다. 게다가 길거리에서 주사(酒邪)를 부린 사람은 곤장 100대를 맞는다. 이는 아마 금주령을 내렸을 때의 일인 듯하다.

또 무덤 쓰는 일을 중요하게 생각해서 그런지 오래된 무덤을 파서 새 무덤으로 쓴 경우에 대한 법조문도 있다. 이때 파기는 했지만 관이 드러나지 않은 경우, 관이 드러난 경우, 관을 개방해서 시신이 드러난 경우로 나뉘어 법을 적용하는데 시신이 드러난 경우는 무려 교수형이다. 빈소를 헐어내 가매장 된 시체의 옷이나 이불을 벗겨낸 경우, 독충을 키우거나 독약을 만든 경우 등등 이런 것까지 다 정해져 있나 싶은 처벌 조항들도 신기했다.

노비와 관련된 조항들도 많았는데 처음 보고 이해가 잘 안 갔던 구문이 있었다.

공천(公賤)이나 사천(私賤)이 자신의 여종을 맞아들여 낳은 자식은 자신이 소속된 관사나 주인에게 주고, 처의 여종을 맞아들여 낳은 자식은 처가 소속된 관사나 주인에게 준다.

[公·私賤娶自己婢所生, 給己之官·主, 娶妻婢所生, 給妻之官·主]

공천이나 사천인 남종이 자신의 여종을 맞아들인다니? ‘자기비(自己婢)’는 남종의 상전이 소유한 다른 여종을 말하는 것인가? 혼란이 온 이유는 노비가 사유재산이 있을 수 있다는 것을 몰라서였다. 천민이라는 것은 신분상으로 자신을 소유한 주인이 있어서 주인에게 일정 금액을 납부해야 할 의무가 있다는 것이지 주인집과 다른 곳에 떨어져 살면서 사유재산을 소유할 수 있다는 사실을 처음 알았다. 물론 그 천인이라는 신분이 잔인하여 천인의 자식이 태어나면 자동으로 그 주인이 정해지기는 한다.

그러나 흔히 상상하기로는 천인의 신분을 벗어나기 위해 열심히 돈을 모아 속량(贖良)하려는 노비를 나쁜 주인이 온갖 술수로 방해하는 그림이 생각나는데, 실제로는 가난한 양반 주인이 급전이 필요하여 자신에게 소속된 부자 노비들을 설득해서 돈을 받고 양인이 되게 하는 경우도 있었다고 한다.

조선이라고 하면 조선 후기 망국(亡國)의 이미지가 있어 나라가 과연 나라다웠는지 의구심이 생길 수도 있지만, 조선 초기부터 만들어져 전해져 내려온 법전을 일부나마 공부해 보니 오백 년의 역사를 이어온 힘이 느껴졌다. 법이 없는 것이 문제가 아니라 있는 법을 잘 지키지 않아서 문제가 생기는 것은 예전이나 지금이나 마찬가지인가 보다.

** 《대전통편》의 번역자료는 조선시대법령자료 | 한국사데이터베이스 (history.go.kr) 에서 확인할 수 있다.