첫 원고

번역원을 졸업하고 첫 원고를 받았다. 마음으론 원고를 제대로 할 실력이 아니라고 생각했지만 졸업을 하면 어떻게든 해야 하는 일이었다.

과연 스키장이 잘 운영되고는 있는 것인가 의구심이 들기는 했지만 ‘성수기 주말의 한적한 스키장’의 실존을 확인하고 싶은 마음에 일단 가보기로 했다.

한문을 배우게 되면 처음에 《논어(論語)》, 《맹자(孟子)》 등의 교재를 보게 된다. 책을 펼쳐 보면 옆에 조그마하게 언해가 붙어 있는데, 나는 처음

2학년이 되어 새로운 시간표를 보니 과목이 조선법제자료강독과 중국사적강독과 당송시강독으로 되어 있었다. 조선법제자료강독은 《대전통편(大典通編)》을 배우고 당송시강독은 《두율우주(杜律虞註)》라 들어본 책들이었지만 중국사적강독은 《어제자성편(御製自省編)》이라는

여수다. 이름만 들어도 까닭 없이 입가에 미소가 번지는 여수다. 여수라고 하면 단연 ‘여수 밤바다’가 떠오르겠지만 야영을 즐기는 백패커들에게는 밤바다보다 섬

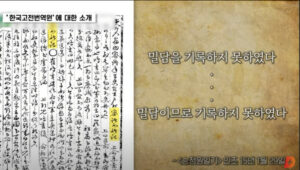

필자는 업이 업인지라 고서는 날마다 봅니다만, 독서라고 하기에는 민망합니다. 이런 필자가 우연히 책을 추천받아 읽게 되었습니다. 제목은 「쓰레기 고서들의 반란」,

속리산에 위치한 쌍곡계곡은 정말 세속을 벗어난 듯 산속에 있다. 망고 누나를 찾아서 떠나야 하지만 찾기도 전에 벌써 우릴 찾아온 누나를 만나 백숙을 먹고, 함께 계곡으로 이동해 시원한 물에 몸을 담그니 남은 피로마저 싹 사라진다.

중국 송나라 때 주자가 제자 여조겸과 함께 편찬한 《근사록(近思錄)》이라는 책에 학문과 관련하여 이런 말이 나온다. 學必有序, 不容躐等, 積累而高, 必自下始. “배움은 반드시 차례가 있어서

이제 정말 코로나가 물러가려나보다. 물론 거리를 좁혀 대학 축제를 즐긴 대학가 근처 편의점의 자가진단키트가 동이 났다는 소식이 들려오기도 하고, 아직

누군가에게 나를 새로이 소개할 필요 없이 살았던 날들이 있었다. 태어난 뒤로 십여 년 남짓. 나는 아주 작은 시골 마을의 딸

코로나로 녹화 수업으로 연수과정을 보내 연수생일 때는 아는 사람이 드물었지만 연구과정에 들어와서는 대면 수업이라 다들 얼굴을 자주 보고 친해질 기회도

이번 학기 기억에 남는 유행어는 아마 ‘이 사람아’ 가 될 듯 하다. “‘이 사람아’ 그게 말이 된다고 생각하나.” “저 아무래도

《논어》와 《맹자》로 한문 읽기를 처음 시작했다. 일반적으로 단어가 쉽고 문장이 짧아 이해하기 쉬운 《논어》부터 읽고, 그 뒤에 글의 호흡이 긴

2015년 유난히 더웠던 여름, 아무리 창문을 열어놓아도 바람이 통하지 않아서 집에 있으면 꽉 막힌 답답한 공기에 그저 입만 벌린 채

내가 한문을 처음 배울 때 본 책은 《중용》이다. 원래 순서라면 《대학》, 《논어》, 《맹자》, 《중용》의 순서로 읽어야 하지만 한문에 대해 전혀

정신을 차려보니 서울이었다. 정말 아무 기대가 없었던 시험이었다. 기대가 없었다고 말하면 너무 이상하게 들리려나. 더 정확히 말하면 그저 내가 할

“사서삼경은 읽었니?” 고전문학 전공으로 대학원에 입학할 때 지도교수님이 처음으로 내게 하신 말씀이다. 로켓을 쏘아 올린 지도 한참 된 시대에 사서삼경을

나른한 오후 점심을 먹고 집에서 빈둥거리며 누워있는데 한 통의 전화가 걸려왔다. 고전번역교육원에서 걸려온 전화였다. “000 학생이시죠?” “네 맞아요” “역사문헌하고 문집하고

터덜터덜 마음이나 비울 겸 운동을 하러 가는 중에 전화벨이 울린다. “…발표 난거야?” “응” “……..” “합격을 축하드립니다. 그동안 수고 많았어.” “정말?